Na verdade, o codinome Onça tem face borrada

pelo tempo pretérito. Destingindo a face, ele passa a ser entidade ficcional que

carregamos no bolso tufado da memória. O Onça que falo é uma inspiração que se deixou

viajar ao longo de quase 35 anos de lembranças, quando ainda éramos estudante e

saíamos para os interiores com a turma da faculdade: ora assistência, ora diversão.

Na verdade, o codinome Onça tem face borrada

pelo tempo pretérito. Destingindo a face, ele passa a ser entidade ficcional que

carregamos no bolso tufado da memória. O Onça que falo é uma inspiração que se deixou

viajar ao longo de quase 35 anos de lembranças, quando ainda éramos estudante e

saíamos para os interiores com a turma da faculdade: ora assistência, ora diversão.

O tempo covidiano, é um convite para relembrar

e escrever tais vivências.

Tem também Ajuruteua, município de Bragança,

na conhecida região do Caeté, na beirada atlântica da Amazônia. É terra do poeta Corisco e da escritora e poeta

Lindanor Celina. Lindanor, apesar de nascida em Castanhal, adotou a Bragança como

pátria, mas depois de ganhar prêmio nacional de poesia, estabeleceu-se em Paris

e por lá ficou. Já Corisco, agora em quarentena, costuma ser encontrado

nos bares da cidade aos sábados, disfarçado de Hemingway ou Bukoviski. Já me confessou que, dada amizade com Lindanor, chegaram a trocar diversas

cartas enquanto ela esteve viva.

Mas, voltando ao Onça e Ajuruteua...

Havíamos chegado

do Chavascal no final do dia, quase anoitecendo, após longa caminhada

acompanhada de boas risadas. Ficamos hospedados na vila de

pescadores, numa construção de madeira bem simples, onde agasalhamos nossas mochilas. A casa não

tinha compartimentos, apenas escápulas para armar redes e uma estreita bancada

onde colocávamos algumas necessidades. A vila não tinha eletricidade e ficamos

sob a luz de lamparina, ouvindo o barulho do mar, que vinha da direção da praia da Pancada.

Dentro da casa, Humberto,

violeiro, e Rochinha, na percussão, puxaram uma roda de MPB, enquanto acompanhávamos

no gogó. Dois se recusaram a participar da violada e se aconchegaram em seus

sonos.

De repente chega

o Onça...

Onça era homem com os matizes da noite: bem afeiçoado, forte, dentes alvos e sorriso leve. Era harmonia do lugar. Pediu para sentar e

acompanhar a tocada. Vivia com a filha da senhora da casa ao lado, de quem

havíamos pedido para nos albergar, vez que o dinheiro só dava pra cachaça e umas pratiqueiras pra fazer de avoado. A esposa do Onça, que tínhamos

conhecido pela manhã, tinha lábios arroxeados, pletora facial e dedos em

baqueta de tambor. Humberto, que armava planos para fazer residência médica em

cardiologia, colocou o ouvido no peito da moça e, pelo ruflar do coração, logo fez o diagnóstico: cardiopatia congênita, provável Fallot - de prognóstico reservado pela idade avançada da jovem. Ela vivia

no fundo daquela casa de três cômodos, sustentada sobre tocos afundados na areia da praia. Passava o tempo todo

acocorada, comendo pratiqueira e aguardando o juízo final, sem deixar de desfrutar a beleza do lugar através da janela.

Ao chegar e logo sentar, o Onça nos deixou inicialmente aflitos. Depois foi se soltando. Pede copo e começa a entornar nossa cachaça. Enquanto apenas bebericávamos, ele botava uns três dedos da pinga e dava-lhe sem fascicular um só músculo da face. A cada talagada esbugalhávamos os olhos, sem disfarçar admiração.

Ao chegar e logo sentar, o Onça nos deixou inicialmente aflitos. Depois foi se soltando. Pede copo e começa a entornar nossa cachaça. Enquanto apenas bebericávamos, ele botava uns três dedos da pinga e dava-lhe sem fascicular um só músculo da face. A cada talagada esbugalhávamos os olhos, sem disfarçar admiração.

Seguimos nossa

toada...

Eis que rolava Caetano, com “Rapte-me, Camaleoa” e nesse momento, quando ocorrem as últimas

batidas, em “Adapte-me ao seu ne me quitte pás...”, cujo nível do álcool

já atingia a o bulbo cerebral, saímos emendando numa outra música que nada tinha a ver

com a original do Caetano. Na sequência My Boy e o Rochinha seguem

complementando a letra num ritmo harmonizado com a sutileza do Onça, a degustar a

branquinha. A catarse finda e a melodia é cifrada numa harmonia muito

simples.

Quando a gente finaliza a canção, com o refrão “Ajuruteua,

amei o teu mar”, todo comemoram, saúdam-se e riem. Menos o Onça, que permanece

em seu estado “interestelar canoa”, à sombra de nossos olhares curiosos pelo

canto do olho.

De repente, aproveitando nossas apneias, o Onça

grita: - ROGER É SOM DOIDO. E logo cai pra trás, duro como uma estátua, levando

a cabeça ao chão. Em seguida fica se estrebuchando, como se estivesse num octógono após um cruzado de Ali. Espantado com o grito, fomos acudir, achando que o homem tivesse em coma por uma

apoplexia cerebral. Nada! Relaxou e dormiu a noite toda naquela posição

desajeitada, a lembrar um Rodin.

|

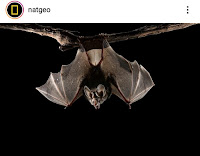

| Foto de Ananda Varma |

Nas noites seguintes àquela violada, antes de dormir, os

dois não deixaram de dar suas bicadas naquela resto de cachaça que, além de santa, foi abençoada

pelo Onça com o antídoto anti-hemorrágico.

Já de volta, tiveram que ir ao posto de saúde tomar a vacina antirrábica, dose

semanal, durante um mês. Cada picada no abdome era um arrependimento de não ter

visto a onça beber aquela água.